2024-05-14

敦煌之美,首先是菩萨之美。

在敦煌石窟数万身菩萨的形象中,闻名于世的美菩萨难以尽数。可以说,一千年来敦煌画工非凡的才华,主要是表现在菩萨的身上。

佛国中,佛的位置虽然至高无上,但佛的神情却一概是庄重不阿,又有严格规定的法相和手印,没给画工们多少发挥的余地。至于胁侍和供养于佛身前身后的菩萨们,天性慈爱,司职又多,则给人们的想象与创造以无穷空间。然而这创造先是佛教本身的。早在佛教东渐的过程中,华夏民族便把自己的人间理想,信赖地托付给菩萨,并将原本为男性的菩萨一点点演化为善良的女性,乃至创造出一个救苦救难、至善至美的女性观世音。这是佛教中国化的一个很重要的内容,也是中国人对外来佛教的成功改造。由此,画工们放开最灿烂的想象,在石窟的画壁上,幻化出千姿万态如花一般的菩萨来。

立志于将敦煌壁画从漆黑的石窟中展示给世人的画家范兴儒,深知菩萨的意义以及敦煌精粹之所在,他以数十年的努力,为我们捧出这部沉甸甸的《敦煌菩萨》。

范兴儒

本画集可谓一部敦煌菩萨的精选本图典。

从纵向可以清晰看到,自敦煌初期北魏菩萨健硕挺拔的男身,到隋代前后唇上有髭、体态渐变柔和的亦男亦女,以至唐宋时代演化为女身——这个文化上美妙的同化过程。从横向则一览菩萨天地之璀璨与无涯。这里,不但有文殊、普贤、观音、大至势、日光、月光等著名的胁侍菩萨,也有献花、持盘、奏乐、歌舞、听法、思维等种种供养菩萨,还有各式各样密宗观音的形象。其形体姿态,千变万化,匪夷所思;衣冠服饰,华美奇妙,极尽浪漫。崇拜者总是把崇拜对象推向极致,这个极致在敦煌石窟中便是菩萨们无上的美与浩瀚般的丰富了。

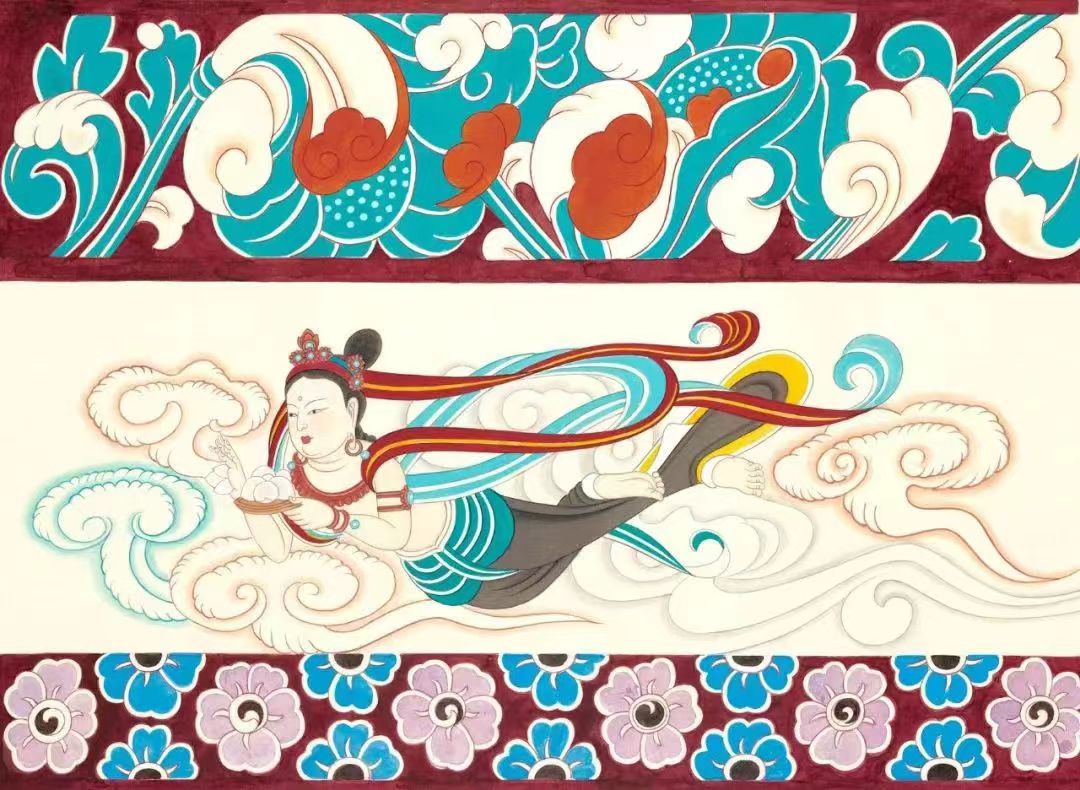

范兴儒 莫高窟320窟盛唐四飞天

范兴儒首先要做的是选择。他从四万多平方米的佛国图画中,从数万菩萨中,将这些最具代表性的菩萨一个个挑选出来,然后绣像式地进行临摹和再现。这选择需要从历史、佛教和艺术三方面同时考虑,缺一不可。所以说,敦煌壁画的临摹,第一是研究。这也正说明敦煌的博大精深。不管你从哪一个角度进入敦煌,前提是必备的学识与研究的态度。

中国绘画自古重视临摹。它不仅是一种习画的方法,也是一种艺术仿制。绘画史上,在讲求原创的画家出现之前,仿制画十分流行。不少上古绘画作品原作湮散,就是靠着仿制品而幸存至今。比如顾恺之的《洛神赋》、《女史箴图》,张萱的《虢国夫人游春图》,吴道子的《送子天王图》以及顾闳中的《韩熙载夜宴图》等。可以说,这种临摹是一种客观性的制作,在古代它是绘画的一种传播方式。这种方式一直到宋代还被运用。比方《清明上河图》,当时就有大量的仿制品传播于民间。元代之后,临摹的内涵有了变化。很多名家也事临摹,原故是为了表达画家一种崇古之情感,追求文脉上高贵的传承,这种临摹属于主观性的,甚至是一种借题发挥。

敦煌的临摹分为两个时期。前期如张大千对敦煌的临摹,基本上是主观性的。所临摹敦煌的作品,应属于张大千个人的艺术,而不属于敦煌本身。

范兴儒 莫高窟112窟中唐乐舞图

自常书鸿、段文杰以来,敦煌壁画的临摹回到了上古时期的客观地忠实于原作的方法,而且在客观性方面,比起古代来得科学和严格。可以说,敦煌的临摹,已经不是传统意义的仿制,而是极其精确的原样复制。仿制是模仿,可以与原作有出入;复制却不能与原作有分毫之差。敦煌的临摹应属复制,段文杰把敦煌临摹分为三种方式,一是,完全忠于壁画现存状况而复制的“客观临摹”法;二是,在客观临摹的基础上,将残损部分也完整地恢复过来,这叫做“旧色完整临摹”法;三是,完全恢复到作品最初未变色时的状况,叫做“复原临摹”法,即我曾说的“整旧如初”。

方法来自目的。敦煌临摹的目的是将“洞中的壁画搬到纸上来”,使更多的人能看到和欣赏敦煌壁画,达到传播与弘扬的目的;还有,便是锁定住现在时的壁画状态,将其保存下来,这有一种保护的意义。

范兴儒的临摹属于“复原”的范畴。他致力追求的乃是壁画令人神往的原貌。这种临摹除去要求必须绝对的形似之外,便是如何从壁画表面抹去上千年时间的侵蚀,真实可信地回复到它的历史原貌。经过长期的钻研,他终于找到了返回昨天的钥匙——即用原作所使用的颜料与技法。这样,在视觉效果上便使临摹之作与原作划上了等号。

范兴儒 莫高窟112窟中唐乐舞图

同时,范兴儒运笔娴熟又功力深厚的线描技法,保证了他在体现原作的精神上得心应手。他的线属于工笔画使用的那种均匀的细线。然而他腕含天赋,线条的可塑性强。若画重裙大氅,笔力沉着,遒劲有力;若画长巾飘带,用笔婉转,轻盈若飞;若画粉颈玉臂,线的质感光滑柔细,充满弹性。尤其长线的运笔,可称畅如流水。再细看,这线不只是轮廓之线,更是情感的线。虽是临摹,亦是抒写。抒写却不背离对原作的忠实,临摹又不落入对原作刻板的拷贝——这才是临摹的至高境界!至于敷色的技法,艳而不腻,淡而不浮,富丽又沉静,精致又讲究。临摹的最高要求是形神兼备。范兴儒的敦煌菩萨,形似敦煌,神也似敦煌。面对他这种原复性的临摹之作,真是晃似走进千年之前的洞窟——壁画方才画就,菩萨个个鲜艳。然而,艳丽亦高雅,炽热又娴静。我们或许觉得它已不是今日敦煌的模样——是呵,这恰恰是上古洞窟的真面目吧。

敦煌壁画的临摹,堪称一独特的画派或一独特的画科。这由于藏经洞发现以来,最初奔赴敦煌的一批人多为画家,其后才是各类学者。敦煌是个巨型的美术宝库,即使是佛教内容,所使用的也是美术语言,所以,惟从美术上方能解读。然而世界上所有文物遗址,很少像敦煌这样——聚集着这样众多的画家。画家们在这里的使命,首先不是学习和继承美术的传统,而是研究与保护这宗浩大的文化遗产。敦煌所有工作都具有保护性质,即便临摹,盖莫能外。这些画家从保护与光大敦煌的目标出发,使其临摹自成体系。敦煌临摹的特点应是:保护性临摹和欣赏性复制。这就使敦煌的临摹本身具有极高的研究性、科学性和艺术性。而且由于这些画家都是一流高手,其临摹水准,冠盖中华。敦煌之外,哪里的临摹能如此发达;敦煌之内,范兴儒便是其中惹目的一位。

范兴儒 莫高窟468窟中唐图案飞天

当我听说范兴儒出生于河西走廊的重镇张掖时,忽然想到,元代至正十七年,绘制莫高窟三窟《千手千眼观音》的画工史小玉,不就是张掖(甘州)人吗?而且史小玉也是擅长工笔画法,也是一位线描高手。那个技艺绝顶的民间画工与当代这位临摹大家,有着怎样神秘又悠长的联系?是由于敦煌文化的衍绵不绝,还是真的有什么深切的乡土姻缘?

我们且把这个疑问存在心里,打开画集看看这些灿烂如花的敦煌菩萨们吧!(瞭新社)

特别声明:本站转载或引用之图文若侵犯了您的合法权益,请 与本站联系,本站将及时更正、删除。版权问题及网站合作, 请通过瞭望新时代邮箱联系:lwxsd@liaowanghn.com

推荐阅读 换一换

推荐阅读 换一换